丸谷才一は『快楽としての読書 日本篇』の冒頭で、いまわたしたちが読んでいるような紙の形式の書籍が、いかにすぐれているかについてあらためて感心する。

巻物や写本、木版本とくらべてどんなに素晴らしい発明であったかをつらつらと述べている。

生まれた時からあふれるように紙の本が流通している状況にいたわたしたちは、ついついその恩恵を忘れがちであるが、ふと立ち止まってその偉大さを再認識することは、折に触れて自身を育ててくれた両親に対して抱く感謝のように、恒例の一斉感謝キャンペーン的なものとして登録してもいいのではないだろうか。

ありがたみが薄れるほど、私たちの生活に馴染んでいるというか、空気のように存在している紙の書籍。

その素晴らしさを享受する側、つまり読者が増えることは、当たり前だがその書籍を生み出すシステムを支え、維持する側の人たちをたくさん必要とする。

いまや一大産業のひとつに数えられるが、残念ながら永続的な制度やシステム、モードなんていうものはなくて、社会構造や取り巻く環境などの変化で、どうしても流行り廃れの波に影響されてしまう。

ちなみにわたしは紙の本LOVEで、どうせならすべて紙の本でまわりを埋め尽くしたい。

でもわたし自身の変化、住居スペースの限界や老眼の進行などもあり、今年から本格的に電子書籍デビューをはたしたのである。

これが思いのほか良くて、以前とくらべて読書量が増えたのには自分でも驚いている。

この紹介した丸谷才一の本も、じつは電子書籍で読んでおり、紙の書籍の素晴らしさについて書かれてあることをふむふむと大いに納得しながら、読んでいるのは電子書籍といういささか倒錯的なポジショニングなのである。

小さな薄いタブレットで、何冊もの本を持ち歩けるし、字は大きくできるし、深夜に本が買えてその場で読める。

たしかにこれじゃあ紙の本をめぐるサプライ網も弱ってしまう(それだけが理由じゃないだろうけど)。

絶対的なシェアはゆるやかに「紙」以外のものにゆずらざるをえないのであろうが、なくなってしまうというのはちょっと想像がつかない。

愛好家は根強く存在するだろうし、音楽業界でも何度目かのアナログレコードのリバイバルがあったりするように、この愛すべき形式は大事にされていくはずだ。

電子書籍 or die ではなく、電子書籍と紙の書籍の相互の行き来を誘発するような仕掛けがあったらいいのだけれど。

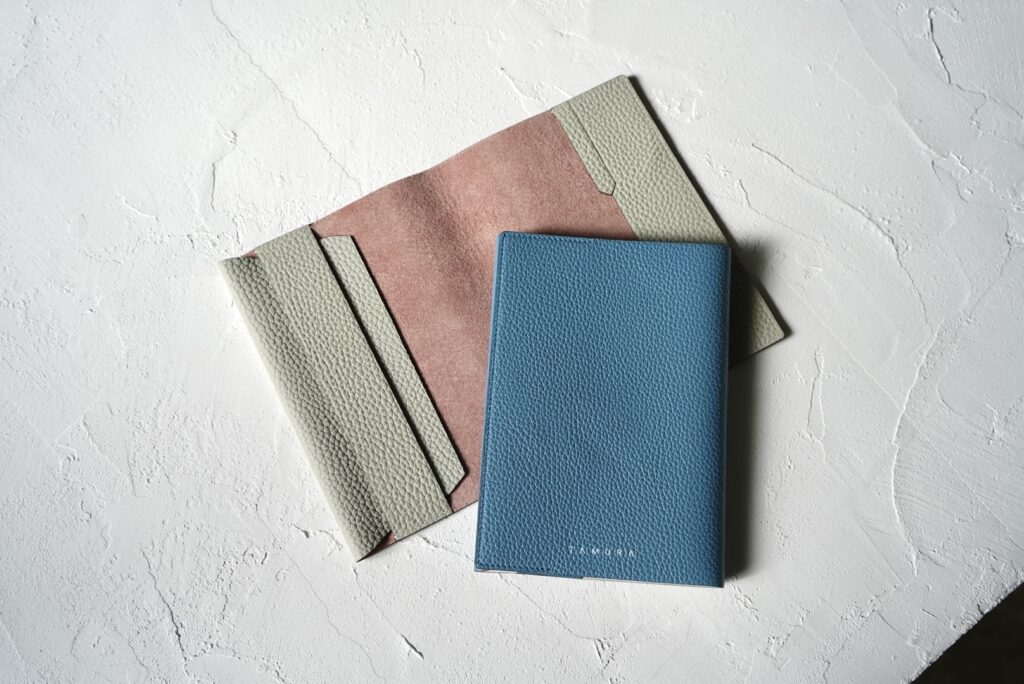

ひとまず、老眼で電子書籍に逃げてしまった老人予備軍の職人は、愛すべき紙の本のために、ブックカバーを作ることでその一助となりたい。