原宿で開催されていた「LOEWE CRAFTED WORLD展」にタイミングに恵まれ観に行くことができた。

興奮冷めやらぬうちに、思うところを書き残しておきたい。

館内は写真撮影が自由ということで、これからもたくさんの方がレポートをあげていかれるだろうと想像する。

そこで、ここではちょっと局所的に革職人の視点からLOEWEというブランドがいかに抜きん出ているのかをお伝えしたいと思う。

LOEWEは1846年、スペインのマドリードで皮革製品の職人集団の工房としてスタートする。

1996年にはご存知、LVMHの傘下に入るのだが、現在に至るまで安定的なブランドとしての立ち位置を維持してきた。

LVMH帝国傘下での成長過程においてアパレル色が強くなったとはいえ、革製品スタートのブランドとしてのアイデンティティはそこなうことなく、今日まで優れたいくつものアイコニックなバッグを発表してきている。

バッグ好きなら、LOEWEといえば?というと、すぐにいくつかのバッグを思い浮かべることができるのではないだろうか。

そのほとんどが作り手から見て、おそろしく優れた「技術」がもちいられており、難解な「作り」であり、きわめて時間を要する「工程」が必要であるので、それらを世界的規模で供給するということを考えると、素直に畏敬と恐怖を感じざるをえない。

今回のLOEWE展の始まりには、古くから使用されている工具が展示されてあり、これらは若干の変化はあるものの、今も変わらず使われているものもたくさんある。

昔も今も変わらず使われている工具がある一方で、世界的なブランドとして成り立つためには、革新的な技術も随所で取り入れられている。

その昔、ミシンショーに行った際、縫製のメインであるミシンの他に周辺分野の裁断のためのコンピュータ制御によるレーザーカッティングマシーンの展示があった。

メーカー側の説明ではたしかに素晴らしいのだけれど、何千万円という価格と(私なんかはもちろん論外として)、導入することのメリットと通常運転へと至るまでのセットアップが酷く手間取るだろうというデメリットを天秤にかけた場合、多くのメーカーが及び腰になると思われる。

ひとつに、それは皮革という素材の長所でもあり短所でもあるところに原因がある。

皮革は一枚として同じコンディションのものがそろわない、ということがある。

個性としての意味を全面に出して展開するのならそういったある種の唯一性もいいのだが、粒が揃っていないというのは工業製品においては致命的でもある。

アパレルの分野では比較的早くからコンピュータ裁断は取り入れられてきたと思うが、それはやはり生地の画一性が大きい。

もちろん織りキズもあるだろうが、パターンのデータを入力できれば、素材の成り立ちとしてひじょうに高い同質性を担保しているので、スムーズに作業は進めることは可能だろうと思う。

皮革の場合は、生存時にできた傷はもちろんのこと、厚みや繊維の向きあるいは密度なんかのチェックがそれぞれの革にたいしてその都度要求される。

ところが、今では少なくないレザーブランド/メーカーがこういったコンピューター裁断を取り入れ始めているし、LOEWEもそのあたりの問題を十分にクリアしているような裁断の現場の映像を流していた。

そして展示されていたのがこちらだ。

これらのパーツがすべて一つのパズルバッグを構成するというわけではないのだが、この中から何十個というパーツが一つのパズルバッグを作るために必要とされる。

皮革製品における裁断というのは、手で行うというのはもちろん、古典的な方法としてはお菓子のクッキーを抜く刃型のようなものを作っておいて、革の上に置き、強い圧力で抜いていくというのが一般的である。

ただ、何十個のパーツからなるパズルバッグの裁断というと、何よりも手間がかかるし数のミスもおきやすい。

その点入力した数をしっかりとあげてくるコンピュータ裁断はありがたい。

傷のチェックや裁断の向き(おそらく繊維の向きを考慮されていると思われる)といった問題もAIの恩恵によってほぼクリアされているような資料映像だった。

またハンドルの芯の製作の構想には3Dプリンタが導入されていた。

古き良き伝統の流れを汲む革製品を現代においてビジネス的にも成立させるためには、やはり今やこのような背景は必要不可欠になっているのかもしれない。

そしてLOEWEの、われわれの目をたえず楽しませてくれるものづくりにおける際立つアート性を支えるものとして、LOEWE財団の存在が大きいと思われる。

同財団は広い意味で「文化」というものを保護していこうという目的で1988年に設立された。

その活動は多岐にわたるが、なかんずくクラフトプライズ展の開催は大きいと考えられる。

文化的意義としては、今まで日の目を見なかった何らかの工芸や消えつつある技法に、LOEWE財団のクラフトプライズがプラットフォームとなり、世界のなかにあらたに”居場所”を与えられるということである。

見落としてならないのは、この活動がLOEWEが世界に対して働きかけているという一方通行で終わっているのではなく、LOEWE自身が大きく深く影響を受け、フィードバックがなされているという点であろう。

本来、アートの存在価値というものには実利的な志向性は含まれないと私は考える。

たとえば絵画やオブジェを所有することは何らかの課題(戦争をなくすとか)を解く鍵になる、なんてことはあるはずがない。

(もちろん幸いにそういった事態が生じて、そこに勝手な因果関係を埋め込むことは個人の自由だが、それは普遍的なことではない)

ただ、鑑賞したり、所有することで心の持ちようが変わったりすることは十分考えられる。

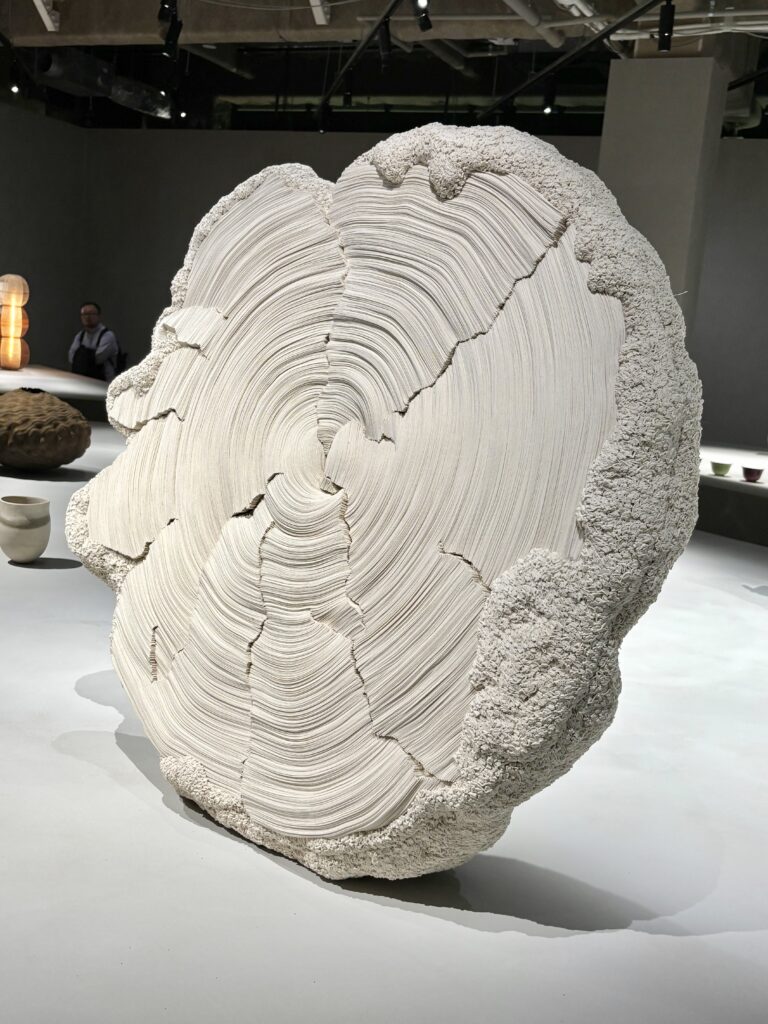

あるいはオブジェなんかにおいて顕著であるが、優れた作品には空間を強く再構成する力を秘められている。

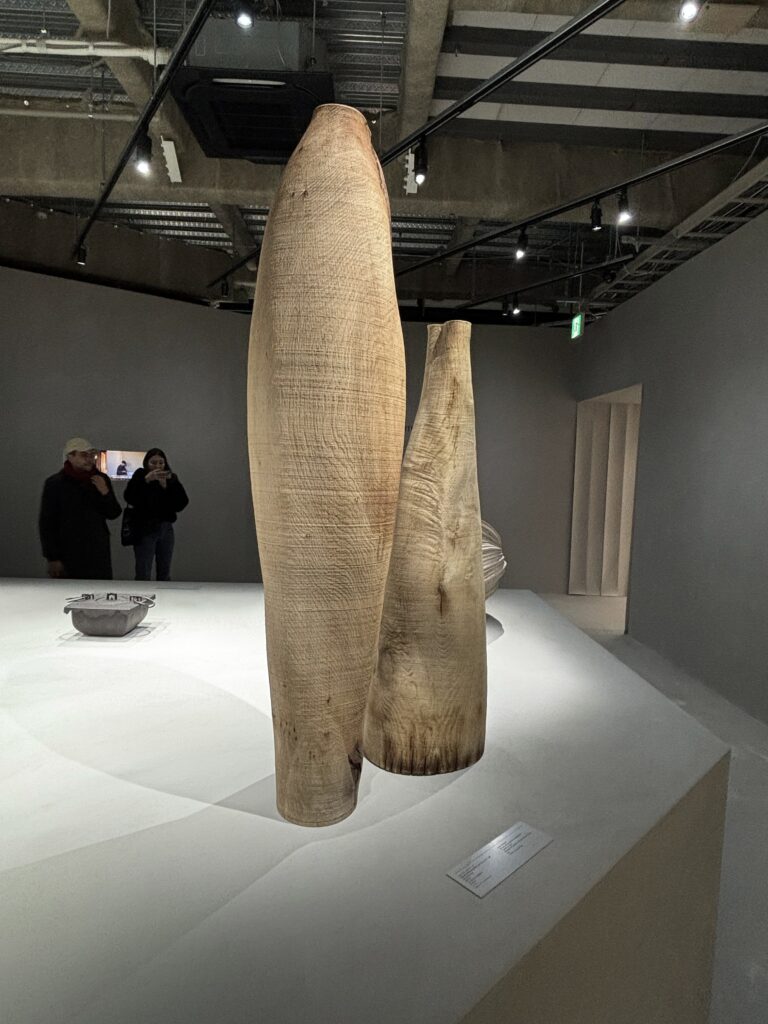

今回のCRAFTED WORLD展でもかつての受賞作がいくつか展示されていたが、その空間はそれまでのLOEWEを紹介するコーナーとは異なり、静謐なひろがりを見せる緊張感みなぎる空間であった。

LOEWEのバッグといえば?にカウントされることも多いバッグのひとつに、バスケットバッグがある。

おそらくLOEWE財団のこうしたクラフトプライズを通してのバスケットの「再発見」がなければ、アイコニックなバッグとして登場していなかったのではないか。

素晴らしいオブジェが、その存在論的事実、ただそれだけで、空間を強く構成し直す力を秘めているように、そこから着想を得たかもしれないバスケットバッグを、従来のバスケットやかごバッグといったものがせまい幅のワードローブ上でしか生きられなかったのに対し、より拡張した文脈で活躍できるアイテムへと昇華させることができたと考えられる。

特定の文脈上でしか成立しなかった存在をより幅の広い文脈へ。

ある種のオブジェが空間を作りかえるように、LOEWEはたとえばバスケットバッグをワードローブの再構成(ワードローブの組み立てをより一段高いものに引き上げる)を促す力を宿したバッグへと変換したのだ。

もちろんジョナサン・アンダーソンの招聘も大きかったのは想像に難くない。

またこうしたアート志向ともいうべきスタンスは、ジブリアニメとのコラボに結実しているようにも思える。

もはやこれらは実用的なものではなく、ジブリへの偏愛を表現したアートピースそのものである。

最後に。

簡単ではあるが、こうしてLOEWEのバッグから辿れるブランドの足跡を振り返ると、やはりLVMHグループへの傘下に入ったというのは大きいと言わざるを得ない。

古き良き伝統の息吹を秘めたままの製品を世界的規模で供給するには、最新の技術的なサポートもなければなし得ない。

1ブランドが潤沢な資本を背景に膨大な試行錯誤の設備投資をおこなえたのは、やはり巨大なコングロマリットのもとにいたからであろうし、そうした環境下でこそジョナサン・アンダーソンの人事も成立する。

単純に事象面では、素晴らしいバッグがこの世に生み出されたことは喜ばしいのだが、その裏でアルノー帝国というプラットフォームに加入したからこそできたということは単純に褒められることなのかは疑問が残る。

しばらくはLVMH帝国に大きな翳りは見られないのかもしれない。

LOEWEがはたして、このまま素晴らしいクリエイティビティを発揮し続けるのか。

社会経済倫理的にLVMHは今後も生きながらえることができるのかどうか。

それは私たちが生きている間に観察できるのか、それとも後代の歴史家の記述を待つしかないのか、気になるところである。